在椎间隙内,手指轻捏关节镜柄,毫米级操作行云流水,精准完成病灶摘除。

他是何川,荆州市中医医院骨科三病区主任、主任医师,全国第五批名老中医药专家学术经验继承人,湖北省时珍人才——中医临床优秀人才。他以毫米级精准手术融合现代科技与传统智慧,重塑脊柱病患者生命活力。

突破禁区的微创先锋

脊柱,被称为“人体第二生命线”。在脊椎上“动刀子”“打钉子”,偏之毫厘便可能致瘫致残,脊柱外科的手术风险,不言而喻。

"早年间我们骨科医生真像个木匠,抡骨锤、使骨凿。现在我们是给骨头‘绣花’。"何川介绍,随着医疗技术的不断发展,脊柱外科领域微创技术不断涌现。

43岁的王女士因为腰椎间盘突出导致左下肢麻木,行走如灌铅,传统治疗收效甚微。何川用AUSS技术,在椎板上开了一个“钥匙孔”,通过穿过1.5厘米切口,手术器械在神经根与血管的缝隙间游走,精准摘除脱垂髓核。术后次日查房时,王女士惊喜地抬腿:“压迫感消失了,这根‘钉子’拔得真利索!”

70岁陈婆婆的病例更显惊险。颈椎管内肿瘤引发行走不稳,稍有不慎便可能瘫痪。何川采用椎板棘突截取原位回植术,显微镜下毫米级精度切除肿瘤后将骨块如拼图般精准复位,既避免脊髓二次损伤,又防止瘢痕压迫。老人术后激动地说:“现在头也不晕了,手也不麻了,走路也有劲了!”

“脊柱外科有95%以上的手术,都是难度最高的四级手术,这对医生的综合能力提出了更高要求。”从业二十载,何川主刀脊柱手术超3000例。他作为荆州首位开展脊柱机器人+UBE双通道内镜技术的医者,他在神经密布的椎间“禁区”里游刃有余。

在3D显微镜辅助下,他的颈前路ACDF、ACCF手术和腰椎后路MIS-TLIF手术越来越精准、微创。从寰枢椎手术到脊柱侧凸截骨矫形,这位医者,仍在续写着“以最小创伤,解最痛枷锁”的微创传奇。

正骨妙法的薪火传人

诊室里飘着中药草香,何川的双手正进行着另一种“手术”。只见他双掌托住患者下颌与枕部,拇指精准感知寰枢关节的细微错位,突然发力旋扳,“咔嗒”轻响中完成复位。患者惊呼“还没觉着疼,颈部就松快了”。

何川为患者施荆州徐氏颈椎旋扳整骨手法。

“正骨不是力气活,是脑力与手感的双重博弈。”作为全国第五批名老中医药专家学术经验继承人,何川的双手承载着中医学的智慧结晶。他传承的荆州徐氏颈椎旋扳整骨手法,既是荆州市第九批非物质文化遗产,更是湖北省第七批省级非遗项目。

三载跟师苦修,他将百年技艺凝练成现代诊疗体系。面对桡骨远端骨折患者,他双手扣住伤处,折顶、旋转、对位一气呵成。

“我们中医骨伤讲究‘筋骨并重’,但绝不是排斥现代医学。”何川的诊桌上,3D打印脊柱模型与《黄帝内经》古籍相映成趣。

在他领衔的骨科三病区,经验凝练而成的中西医结合三阶梯疗法已形成体系:首重中医传统保守疗法配合科室秘制的和营通气片、伸筋草汤等腰腿痛系列制剂;若遇复杂病例,则引入椎间孔镜、UBE、AUSS等微创技术;当必须手术时,围术期辅以泽兰合剂、理伤活血膏等自制药剂,减少术后并发症发生率。

科研带教的冲锋者

手术室的无影灯与诊室的中药香,交织成何川独特的医学图景。他始终秉持“临床引领科研,科研反哺临床”的理念。主持、参与2项省自然基金项目,近20项省市级课题,发表论文30余篇,含4篇SCI。

他深耕脊柱疾病研究,开辟出中西医融合的创新路径,出版徐昌伟主任学术经验相关著作3部。在中药创新领域,科室全力推进舒筋止眩合剂、荣筋壮膝丸等验效方的自制药文号申请与科研工作。

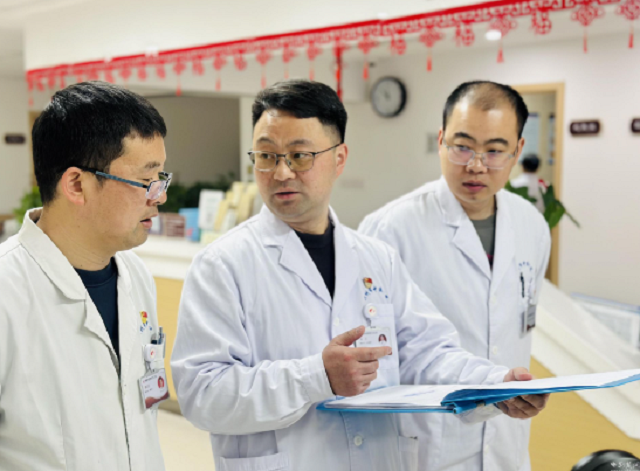

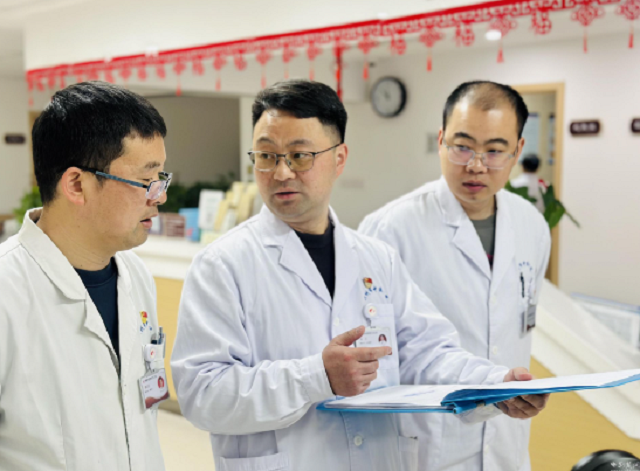

身为骨科三病区主任,何川日常既要投身诊疗、主刀手术,又定期组织科室大夫开展疑难、危重病例研讨,系统研习典型病例,全方位提升科室诊疗水平。

“每节椎体都是支撑生命的基石,医学传承更需要环环相扣的严谨。”当晨曦透过示教室的玻璃,总能看到他带着团队复盘手术的身影——那些精准到毫米的入路设计,正随着年轻医师的笔尖,续写新的医学叙事。

(彭娟)